Adolf Loos

現チェコ出身でウィーンとチェコを拠点に活躍した建築家、アドルフ・ロース(1870年 – 1933年)。

ロースに関するある展示を訪れた際、不思議とロースの考え方や生き方に SKLO の思想と似たものを感じ、これを深掘りするべくロースの勉強会がはじまりました。

著書「装飾と犯罪」のイメージが強いロース。装飾によって富や威厳を表すものに溢れていた世紀末ウィーンにおいて、改めて本当に人間にとって心地よいものは何か考え続けたひとりでした。彼は建築だけでなく、服装やインテリア・工芸品、果ては蛇口や照明のスイッチにいたるまで、分野に捉われずこの問題に向き合い、数々の言葉を残しています。

今回は、SKLOとアドルフ・ロースの共通する価値観を、SKLOのアンティークとロースの8つの言葉を引用することでご紹介いたします。

視覚に偏った消費が増加する今、私たちが本質的に心地よいと思えることにどう向き合えば良いのか、改めて考える機会となれば幸いです。

01

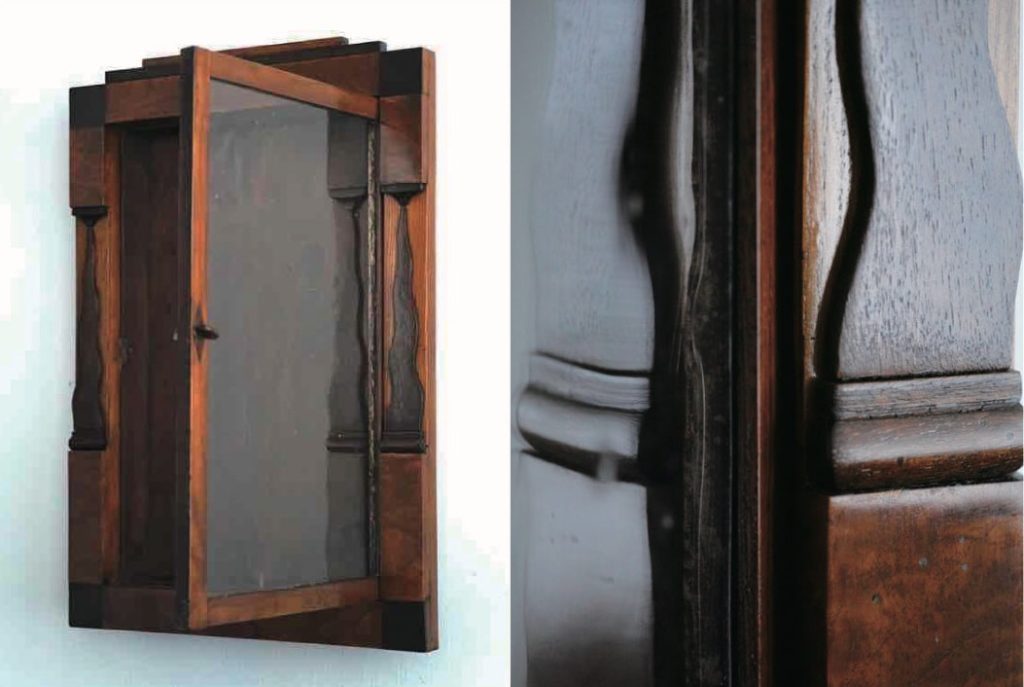

「わたしが人々のために欲しているのは、実態を持ったものに囲まれているという感覚である。そこに働きかけたり、それによって囲われたりする感覚、布や木、そして何にもまして<視覚と触覚>でそれらを官能的に知覚すること。気安く腰掛け、からだ全体の感覚で椅子を感じること。」(Adolf Loos)

02

「もしもある高さの木製パネルや羽目板が欲しいときは、そこに立って自分の腕をある高さまであげ、大工がそこに印を入れればよい。それから一歩退き、色々な点から見直し、全身全霊をかたむけて、最終的にどうなるかを想像するのである。これが羽目板の高さや窓の幅を決める唯一の人間的な方法である。」(Adolf Loos)

03

「どの家具も、どの物も、何であれ、語る物語、家族の歴史を持っている。」(Adolf Loos)

04

「私が設計した内部空間を写真に撮ったとしても、写真からはその空間の意図はまったく伝わってこない。これを私はもっとも誇りとしている。」(Adolf Loos)

05

「都市から郊外に移り住もうとする者は、農民を訪ねて教えを乞わねばいけない。そしてその農民達がどうやっているのか、しかと見ることだ。我々は住まうことを学ばねばいけない。」(Adolf Loos)

06

「店の役割は、芸術家に対するコレクター、あるいはギャラリーの館長に似ている。豊富な商品の中から、客のためにベストなものを選ぶのが仕事なのだ。これはひとびとの暮らしを豊かにするための精神労働であるといえよう。」(Adolf Loos)

07

「個人個人がしっかりした個を確立し、人間の個性が非常に強くなったため、もはや服装で個性を主張する必要がなくなったのだ。無装飾とは精神の力の証である」(Adolf Loos)

08

「いい材料と質の高い仕事こそ、どんな時代であれ、たとえ新しい流行が隆盛し消えていこうとも一貫して価値を下落させない権利を有しているのである」(Adolf Loos)

・・・・・・・・・・

SKLOを起点に始まったロースの勉強会。

それぞれ違った視点で深掘りされ、回を重ねるごとに新しいロースの一面が垣間見え、私たちはどんどん魅了されていきました。

また、感覚的に似ていると感じていたSKLOとロース、その共通点や違いが言語化されていくうちに時代が変わっても同じことが繰り返されているようにも思えてきました。

権威を示すために視覚へ比重が偏った世紀末ウィーン、合理化を求めた結果分かりやすい視覚に偏った現代の日本。それだけ私たちにとって視覚というのは重要な要素であると示す一方で、同時にそれだけに偏りすぎた世界は物足りないとも感じているのではないでしょうか。

SKLOが持つ視点は、写真だけでは伝わらない魅力で溢れています。

実際に手で触れて、空気感を感じて、使っていくほどかけがえのないものになっていく。

視覚だけに極端に偏らず、視覚を含めた生の身体で感じること、言葉にできない自分の感覚や感情に耳を傾けながらものや世界と向き合ってみること、それが日常をより豊かにするために必要なことなのかもしれません。

流れる日々の中でふと立ち止まって時間を噛み締めるために、自分の本当に「心地よい」ものを見つけるために、生の身体で向き合い続けていきたい。そんなことを思わせてくれた勉強会でした。

SKLO 柴田

・・・・・・・・・・

企画:SKLO

テキスト:柴田智帆

協力:チェコセンター東京 / 中川俊之